Rentrée rythmée pour l’exploration du hip-hop made in seventies. Après la série The get down et la traduction française de la bande dessinée Hip Hop family tree (Éditions Papa Guédé), le journaliste Laurent Rigoulet débarque avec Brûle, aux Éditions Don Quichotte. Le roman raconte, à travers les yeux d’un personnage fictif, l’émergence de la culture hip-hop dans les communautés noires d’un Bronx littéralement en flammes. Et entend rendre hommage à ses pionniers, d’abord dépossédés de leur art puis ensuite longtemps disparus des mémoires. Entretien, à l’occasion de la parution d’un CD, The Bronx Mixtape (1973-1979), en guise de bande originale de l’ouvrage, dont le titre évoque également le cri radiophonique – « Burn baby burn » – de « Magnificient » Montague, repris ensuite en 1965 lors des émeutes de Watts.

Votre ouvrage se consacre à la « géniale génération perdue du hip-hop », celle des années 1970 à 1977. A quel moment ces acteurs ont-ils été oubliés ?

Cette génération a disparu puis est revenue progressivement. A 19 ans, j’ai écouté « Rapper’s delight » (paru en 1979 sur le label Sugarhill Records, ndlr), qui a été un vrai choc. A l’époque, on trouvait que ça ne ressemblait à rien d’autre. On avait vraiment l’impression que quelque chose commençait. Je faisais de la radio libre au début des années 1980, notamment à Nova où j’avais une émission de rock. J’aimais aussi y diffuser Grandmaster Flash, Bambaataa… J’ai ensuite continué à écrire sur le rap en rentrant à Libération, à la fin des années 1980. Et puis, petit à petit, en rencontrant à New York de nouveaux groupes comme Public Enemy, j’ai remarqué qu’on parlait de moins en moins des pionniers. Je me suis aperçu que Kool Herc, par exemple, était un nom qu’on n’entendait jamais, et que je ne connaissais pas vraiment à ce moment-là. J’ai donc commencé à chercher, et à reconstituer les trajectoires des uns et des autres.

Le bouquin le raconte : « Rapper’s delight » marque vraiment le moment où l’industrie est rentrée dans le jeu. Ce moment où les types qui depuis huit ans faisaient les choses dans le Bronx ont été éclipsés, à la fois par l’industrie et par de nouveaux venus, parce que le rap est un sport de compétition où les jeunes générations marchent tout le temps sur les canons des précédentes. Les anciens étaient là depuis cinq ou six ans qu’ils étaient déjà confrontés à des dizaines de mecs qui voulaient faire la même chose en mieux. Et puis, un dernier élément de compréhension très important est qu’à cette époque, il y a une déferlante de la cocaïne et du crack sur New York. La plupart de ces mecs plongent là-dedans, ils prennent de plein fouet le fait d’être pauvres, connus…

On imagine qu’ils ont mal vécu l’oubli et la spoliation.

Quand j’essaie de les contacter au début des années 1990, ils sont tous très amers. Grandmaster Flash, par exemple, travaillait le midi dans une radio. Il était hyper amer. J’ai beaucoup vu Kurtis Blow à l’époque, qui organisait des ‘’messes’’ hip-hop à Harlem, et vivait chez sa mère dans un tout petit appartement. Herc ne voulait pas parler, parce qu’il voulait de l’argent d’abord. J’ai passé des plombes à négocier la venue de DJ Hoollywood à Manhattan : il a fallu que j’accepte de lui payer le taxi, puis il ne voulait finalement plus venir… Tout était ultra-compliqué.

Quand a-t-on commencé à les redécouvrir ?

Ils sont revenus progressivement, parce qu’une partie des jeunes générations leur a plus ou moins rendu hommage.

Les hommages arrivent pourtant dès KRS One et BDP.

C’est vrai que KRS One, même s’il arrive à un moment où les ponts étaient déjà plus ou moins coupés, rend hommage aux anciens dans un de ses premiers morceaux, « South Bronx » (1987). Lui garde la trace, et le fil n’est pas encore complètement coupé à ce moment-là. Après, tout va trop vite. Grand Wizard Theodore (qui se réclame inventeur du scracth, ndlr) m’a raconté que, pendant les années 1980, il officiait comme DJ dans des boites de strip délabrées du nord de Harlem…

Petit à petit sont parus des films, des documentaires. Aux États-Unis, des journalistes se sont penchés sur le sujet, notamment via des bouquins. Et puis il y a la mode classique des vieux groupes qui se reforment des années après pour des tournées, grâce auxquelles ils vivent – mal. Il y a enfin un frein à leur redécouverte, que je n’ai pas encore approfondi : il n’y a pas de véritable entente entre les premiers acteurs du mouvement. Pour contrer l’absence de subventions publiques dans le domaine de la culture, cela fait quatre ou cinq ans qu’il est question qu’ils créent ensemble un Musée du hip-hop dans le Bronx – ce qui n’existe pas à l’heure actuelle. Mais ils n’arrivent pas à s’entendre pour mener à bien un tel projet.

En parlant de mauvaise entente, y-a-t-il eu des divergences, voire des tensions, entre les différents témoignages que vous avez pu recueillir ?

Il est trop tôt pour le savoir, mais je serais curieux de reparler, dans deux ou trois ans, quand les langues vont se délier, de ce qu’il s’est passé avec la série de Baz Luhrmann, The get down (2016). Il y a Nas et Grandmaster Flash en producteurs exécutifs, Kool Herc au générique. Ces gens-là ont reçu de l’argent, ce qui veut dire que les autres n’en ont pas reçu. Et Grandmaster Flash dit même, dans la série et dans des interviews en parallèle, qu’il est l’inventeur de la technique du merry-go-round…

Il y a aussi des théories du complot, comme celle de Chuck D (Public Enemy) qui affirme que le hip-hop a été inventé à Brooklyn et pas dans le Bronx. C’est ce qui est fascinant : il existe tellement peu de documents d’avant 1977 – ni enregistrements, ni photos, ni films – que tout repose sur les souvenirs des uns et des autres, et sur ce qu’ils racontent.

Dans ce contexte, sur quels critères avez-vous détaché le vrai du faux pour construire votre ouvrage qui, il est vrai, contient aussi du fictif ?

Je ne sais pas si j’ai véritablement tranché. Ce qui m’intéressait, au travers de la forme du roman, c’est le fait que la mémoire est toujours quelque chose de très fluctuant et subjectif. Néanmoins, j’avais aussi envie de raconter quelque chose de vrai. J’ai donc travaillé sur la documentation, en plus des entrevues que j’avais réalisées au fil des années. J’ai vraiment tout lu, tout recoupé. Au final, le récit du livre, chronologiquement, se tient. J’ai, par exemple, lu la biographie de Grandmaster Flash. Il y donne une playlist qu’il a jouée en 1975 ou 1976, dans laquelle il place un morceau paru en 1985… J’ai essayé de faire attention à tout cela.

Outre l’histoire de la genèse du hip-hop, Brûle dresse un tableau saisissant du Bronx de l’époque. On imagine que votre travail d’enquête a intégré de nombreuses lectures sur le contexte social du New York des années 1970.

C’est justement ce qui me passionnait, et une des raisons de ma volonté d’écrire ce livre. A l’époque où j’écoutais The Sugarhill Gang, j’ai lu un bouquin de Benjamin Legrand paru en 1978, Le Bronx. Il avait passé un certain temps avec les gangs, et ça m’avait beaucoup impressionné.

J’ai, par exemple, voulu en savoir davantage sur ces incendies. Je savais que ça brûlait, mais alors, le chiffre de 12 000 incendies par an… C’est quand même un moment où une ville américaine explose. On en est d’ailleurs toujours là aujourd’hui, et au vu des dernières élections, ça ne va pas aller en s’améliorant. J’avais envie de comprendre.

Il y a une bibliothèque d’archives dans le Bronx. De vieilles dames vous amènent d’énormes dossiers, avec des coupures de presse notamment, sur tout ce qu’il s’est passé dans le secteur. J’y ai lu des comptes rendus, des analyses, de ce qu’il s’y passait au jour le jour. Et de très bons livres sur l’histoire du Bronx, aussi.

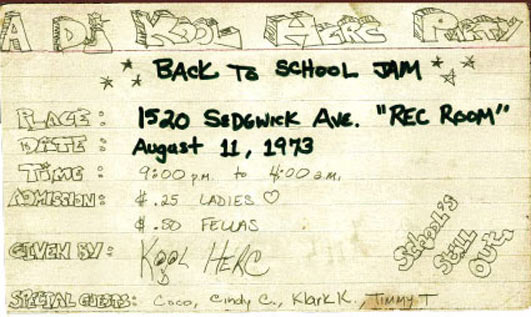

Vous datez – et vous n’êtes pas le seul – la naissance ‘’officielle’’ du Hip-hop au 11 août 1973. Lors de cette soirée, organisée par la sœur de Kool Herc au 1520 Sedgwick Avenue, ce dernier ne pratique pas encore la technique du merry-go-round. Pourquoi, alors, cette date symbolique ?

Tout simplement parce que toutes les figures du Bronx parlent de ce moment-là. D’ailleurs, ça n’est pas pour rien que l’immeuble de Kool Herc est classé monument historique par la ville de New York en tant que « berceau du Hip-hop », avec, inscrite, la date en question. Cette soirée est mythique pour ces gens. J’ai assisté à l’une des visites pour touristes qu’organise Grandmaster Caz, un ’’circuit du hip-hop’’ avec un petit van. Il fait descendre les gens devant l’immeuble, et raconte l’histoire de cette soirée. En exagérant, bien sûr. Et, comme tout le monde, il dit : « J’y étais ».

Dans son livre Le rap est né en Jamaïque, Bruno Blum décrit l’émergence d’une forme de rap sur l’île au tournant des années 1950, issue d’une relation d’influence mutuelle avec la culture populaire des régions du sud des Etats-Unis, via la pratique du deejaying. Celle du DJing, dans le sens de selector, est elle aussi bien antérieure aux années 1970. Dans ce cadre, l’apport principal de Kool Herc à New York n’est-il pas celui de la réunion des disciplines ?

Ce qui est sûr, c’est que Kool Herc, au début des années 1970, pratiquait toutes les disciplines. Il faisait du graffiti au sein de la bande la plus renommée, les Ex Vandals. Il dansait parce que, comme tous les danseurs, il adorait James Brown et était influencé par lui. Il passait des disques comme il l’avait vu faire en Jamaïque quand il était môme. Et de la même manière, il prenait le micro, parce que cette pratique est née, ou tout du moins s’est vraiment vue, en Jamaïque très longtemps avant : des mecs qui se déplacent avec leur sound system, passent des disques, et ensuite posent leurs voix au-dessus de la musique. Mais ces selectors jamaïcains s’inspiraient de la radio américaine.

Le terme de rap vient de l’argot américain. On peut, grosso modo, le traduire par « tchatche ». On peut le faire remonter aussi loin qu’au début du XXe siècle. Dans les quartiers noirs américains, il y a alors une espèce de défit constant de l’oralité, qui peut passer par des types qui parlent dans la rue à Harlem, par l’Eglise, par ce qu’on appelle les Dozens, ces jeux d’invective… C’est pour cela que j’ai beaucoup parlé de Richard Pryor dans le livre. C’est le premier qui synthétise cette langue-là. Il la fait vivre à sa manière, et devient par là une idole. Dès la fin des années 1960, un membre des Black Panthers, du nom de Brown, a été surnommé Rap Brown, parce que c’était l’orateur qui foutait le feu partout où il allait.

Ce qui me plaisait dans le personnage de Kool Herc, c’était qu’il avait en lui toutes ces disciplines. Mais je pense qu’il n’était conscient de rien, et que ça ne l’intéressait d’ailleurs pas plus que ça. Alors que Bambaataa a théorisé le rassemblement de toutes les disciplines dans un mouvement : la danse pour ci, le rap pour ça… Herc n’a pas pensé les choses globalement.

Vous affirmiez récemment sur France Culture que l’annonce de la parution de The get down vous a poussé à rédiger le livre très rapidement, et que vous aviez été un peu surpris de cette soudaine concurrence, alors que vos recherches s’étendaient sur du long terme. Il y a également eu la traduction du volume 1 du Hip hop family tree. Au final, cette émulsion ne crée-t-elle pas un climat favorable à la lecture de votre livre ?

C’est vrai que je me suis dit que ce timing était étrange. Personne n’en parle pendant quinze ans, et au moment où je me lance… Ça m’a obligé à accélérer pour ne pas arriver six mois après ! Mais oui, on peut dire que cela sert : les Inrocks y consacrent une double page, Libé fait une pleine page… Concernant la série, je n’arrive pas vraiment à cerner quels effets elle a produit. Elle est sortie au mois d’août, et je me suis dit que les gens n’auraient plus envie de parler de hip-hop à la rentrée. En fait, si.

Le récit est entrecoupé de lyrics extraits de morceaux de l’époque. Leur sélection et le choix de leur emplacement se sont-ils imposés spontanément ?

En tout cas, ce qui me plaisait était, en écrivant sur une musique en train de s’inventer, d’utiliser le matériel littéraire de l’époque afin de l’intégrer au récit lui-même. Je ne sais pas si c’est réussi. Il y a une critique que j’aime bien dans Le Temps, dans laquelle le journaliste dit que ces paroles sont comme des « morales instantanées ». J’ai choisi ces chansons, effectivement, parce que tout d’un coup, leurs paroles font sens dans le récit. C’est d’ailleurs pour ça qu’elles sont traduites. On m’a beaucoup demandé pourquoi j’avais traduit les paroles, on m’a même dit que c’était nul. Pour moi, elles font partie du texte, et doivent donc être dans la même langue que le récit. Il fallait que ça parle, que ça résonne avec ce qu’il se passe dans l’histoire. Je les ai souvent choisies pour ça, pour le rythme de l’histoire.

Ce sont des morceaux qui faisaient partie du mouvement, mais qui, surtout, parlaient de cul, de politique… Avec des paroles excitantes, stimulantes, électriques. Il y a aussi ce truc de double-sens peu connu des chansons, comme « Dancing in the street » de Martha and the Vandellas. Des chansons un peu légères que les gens utilisaient, en fait, pour mettre le feu partout, comme des cris de ralliement.

Une mixtape complémentaire à l’ouvrage paraît en CD ce 2 décembre, peut-être plus tard en format vinyle. Peut-on en avoir une rapide introduction ?

Elle s’appelle The Bronx mixtape (1973-1979). J’en ai sélectionné les titres. Malgré cette datation, elle comporte également des morceaux postérieurs. Mais, en gros, le corps de la mixtape est composé de ce que l’on écoutait dans les fêtes de Kool Herc, Flash ou Bambaataa. C’est-à-dire des morceaux de funk. Parce que, contrairement à ce que Baz Luhrmann veut nous montrer, la base du hip-hop n’était pas le disco, mais le funk. On y trouve donc du Jimmy Castor Bunch, « The Mexican » de Babe Ruth, les Isley Brothers… Bien évidemment, la fameuse version d’ « Apache » sur laquelle Herc a commencé à développer ses breaks. James Brown aussi, parce qu’on ne pouvait pas passer à côté.

Pour la fin, on a mis « Rapper’s Delight » et « The Message », qui ont quand même une histoire particulière. Et un morceau très important en guise de bonus, en date de 2008 : « MC Delight » de Grandmaster Caz, qui est sa réponse à « Rapper’s Delight ». J’adore ce morceau. Personne ne le connaît, je me suis dit que c’était l’occasion de le mettre en valeur.

Brûle de Laurent Rigoulet (Editions Don Quichotte)

Paru le 25 août 2016

Brûle : The Bronx Mixtape (1973-1979)

Sortie le 2 décembre 2016

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à le partager avec les petites icônes ci-dessous, et à rejoindre la page facebook ou le compte twitter du Bon Son.